当我走出电梯,拉布拉多犬查理正摇着尾巴迎接我。这是我第二次来包德甫老师家里。正如上次,我们坐在客厅的火炉前。阴雨天遮蔽了窗外胡德火山美景,但与包老师聊天本身弥补了错过的风景。包德甫穿着一件藏青色毛衣,给我倒了一杯水,就开始坐在灰色沙发上谈论过去的故事。

上个月,我们发表了另一篇访谈,讲述包德甫的早年在哈佛学习中国历史、报道越南战争故事。那篇文章是本篇的铺垫。本篇将呈现包德甫在中国开办《纽约时报》北京分社的故事,这也是我最初对他的口述历史感兴趣的原因。

新闻媒体是美国了解中国的窗口,而《纽约时报》作为美国新闻界的标杆机构,它的到来对中国意味深远。这象征着西方对中国的好奇心来到了新的高度,同时中方对《纽约时报》的许可也展示了当时中国中方对西方世界更为善意的姿态。外国记者能够在中国进行实地报道,这是建立中外沟通的关键桥梁,让中国的现实以更易理解的形式出现在海外中国观察中。

如果你对驻华记者的故事感兴趣,齐迈可(Mike Chinoy)在著作《Assignment China》中收录了大量的美国驻华记者在中国生活工作的早期经历。这段尘封不久的历史,随着中美的渐行渐远,正在被重新提及。

你可以点击这里阅读本篇内容英文内容。

希望你喜欢这篇文字。

何流

本期索引:

“《纽约时报》是美国的《人民日报》”

我本科和研究生期间都在研究中国,也在台湾生活过一段时间。不过,我第一次接触大陆要到 1972 年。那时,我作为《纽约时报》的记者,正在越南报道战争。《人民日报》计划在中美恢复外交关系前,派记者到美国走访。共产党好像当时觉得《纽约时报》是美国的官方刊物。

《人民日报》的同事当时对美国玉米生长的高度感到诧异,参观过程中他们不停地问:“灌溉系统在哪里?” 当地农民说:“我们有自然降雨,不需要灌溉。” 这种自然条件让他们大吃一惊。农场里有拖拉机和卡车,中国人很惊讶美国农场主可以一个人依靠自动化工具完成所有工作。

《人民日报》把《纽约时报》当成了对口单位。

差不多,他们以为《纽约时报》是美国的《人民日报》。他们请《纽约时报》安排参观。于是,我从西贡飞回纽约,见到了三个中国人。至今我仍不确定他们是记者,我的直觉告诉我,他们是高级官员。当时《纽约时报》给我们配了一辆车和司机,我们带他们参观了《纽约时报》总部,游览了纽约市和华盛顿特区。他们当时还特别想去伊利诺伊州的玉米农场,于是我和一些农业组织安排了这次参访。

那次参访让我印象深刻的是中美农业的差异。《人民日报》的同事当时对美国玉米生长的高度感到诧异,参观过程中他们不停地问:“灌溉系统在哪里?” 当地农民说:“我们有自然降雨,不需要灌溉。” 这种自然条件让他们大吃一惊。农场里有拖拉机和卡车,中国人很惊讶美国农场主可以一个人依靠自动化工具完成所有工作。

当时美国的农业已经高度机械化了。

是的。我们下一站去了底特律,参观福特汽车厂。他们再次被美国的机械化水平震惊了——极少的工人、大量的机器。当时的汽车工人联合会(United Auto Workers)安排三位中国人住在三个工人家里,但中国人不喜欢这种安排,他们希望能住在一起。但工人说:“不行,你来和我住,然后你和他(另一位汽车工)住在一起。” 于是他们只能被迫照做。美国人虽然好客,但饮食习惯和中国人不同。这是第一批住在美国人家里的大陆官员,那次旅行对我启发很大。

我相信这次旅行对他们很有启发,几乎是一次反向的“中美友谊”之旅。

是的,中国人在这次旅行中获得了很多友谊,虽然他们或许还没完全意识到这一切的意味。

你有和他们保持联系吗?

保持过一段时间,但他们并不想和我联系。当时文革还在继续,人们必须小心谨慎。

而且这次的美国参访是在 1972 年,尼克松访华前夕。

当时许多事情都在同时发生,看似很小的步子逐渐导致了更大的一步。而中国人到美国参访就是其中的一小步。

邓小平访美,带来另一个中国

另一次另我印象深刻的旅行是1979年1月邓小平访美,当时我还在香港工作,专程回到美国。我们从华盛顿特区出发,会见时任美国总统吉米·卡特(Jimmy Carter)。下一站是亚特兰大,有点不寻常。我猜他们想看看美国南部。在亚特兰大,邓小平和可口可乐公司签署了第一份商业协议,批准可口可乐在中国进行生产。

可口可乐公司那天肯定很高兴。

没错。然后代表团去了休斯顿,参观美国约翰逊航天中心(Johnson Space Center),还观看了有名的德州牛仔竞技秀,品尝美国传统食物——焗豆子、烤牛肉和凉拌卷心菜。

美方一直在请中国人多吃点牛肉,但牛肉片太过大块,中国人不知道如何处理。我告诉美国人,中国人习惯把肉切成小块,他们不吃这么大块的肉。中国人一直念叨,吃这么大块的牛肉很粗鲁,牛肉不该这么大一块。

在休斯顿最有趣的场景是在一场足球比赛上。中场休息时,球队邀请了啦啦队助阵。啦啦队里都是高个子的美国女人,金发、短裙、高筒靴,胸脯挺得老高。拉拉队队员不断过来拉中国官员的手,弄的中国人不知道该如何反应,只能不断说 “请不要抓我”,一个很有意思的文化误解。

事情已经过去 50 年了。我还记得中国人当时的兴奋之情、美国人见到他们有多高兴,还有两国之间巨大的文化差距。那次旅行充满善意。虽然中国仍然非常封闭,但情况即将发生变化。

此行的最后一站是西雅图。波音公司的巨型生产设施深深吸引了中国代表们。他们最终签署了一份协议,开始在中国制造波音飞机。这对中国来说是一个巨大飞跃。波音公司的人当时特别友好,因为他们希望能和中国从销售波音 707 开始,从此达成合作协议。

那次旅行中有谁给你留下了深刻印象吗?

事情已经过去 50 年了。我还记得中国人当时的兴奋之情、美国人见到他们有多高兴,还有两国之间巨大的文化差距。那次旅行充满善意。虽然中国仍然非常封闭,但情况即将发生变化。

我在1980年见过赵紫阳。当时我去四川参观他推行的工业和农业改革,这些改革给了工厂和农民更多的生产自主权。赵同意接受采访,并亲自来到我下榻的宾馆。他独自一人前来,没有警卫或陪同人员,这是非常不同寻常的。

您当时怎么看邓小平?

我见过他几次。他个子不高、口音古怪。与其他党的领导人相比,他显得相当温和谦逊。他一生中经历了很多——他的职业生涯三起三落,在文化大革命期间,他的儿子从窗户上摔成了高位截瘫。邓小平似乎有意识地在寻找更好的国家治理方法,尽管他不会建立美国式的政治体制。

您还见过其他高级官员吗,比如赵紫阳或胡耀邦?

我在1980年见过赵紫阳。当时我去四川参观他推行的工业和农业改革,这些改革给了工厂和农民更多的生产自主权。赵同意接受采访,并亲自来到我下榻的宾馆。他独自一人前来,没有警卫或陪同人员,这是非常不同寻常的。我在《Alive In The Bitter Sea》书中第300页写到了这次会面。作为四川的领导人,他推动了一些真正具有前瞻性的改革。

当时的中国发生了许多重大事件:经济改革、民主墙,甚至还有地方选举。

我确实感觉到一个新的中国正在出现,尽管那个时候,很多人仍在担心文化大革命是否会继续;至少,他们并不确定文化大革命已经结束。仍然有人被捕。但是,中国的大门正在打开,光亮照了进来。我一直很好奇:既然经济已经发生变化,政治变革会走多远?会出现自由化吗?我并不确定。

鉴于您在越南战争中的经历,当中国进攻越南时,您有何感想?

我和越南人都很吃惊。这挺奇怪的,因为越南人其实是中国人的后裔;“Vietnam”这个名字来自“越南国”,尽管语言不同。

令我不解的是,美国人对邓小平发动的越南战争几乎毫无反应。毕竟,当时美国当政的是反越战一代。但当邓小平入侵越南时,美国人没有抗议。卡特总统和迈克·奥克森伯格(Michel Oksenberg)并不在意,反战的中国研究学者也没有抗议的声音。

确实是这样。今天当俄罗斯入侵乌克兰时,我们非常关心。如果中国入侵台湾,我们也一定会很关心。但不知道为什么,对于越南战争,似乎当时的美国人已经厌倦了战争,再也无法表达愤怒。我称之为“越战疲惫”。

总的来说,公众舆论当时并不关心,人们不想再听到越南的消息。他们从认为“战争是好的”变成了“战争是可怕的”,看不到战争中呈现的细微差别。讽刺的是,恰恰是因为越南共产党赢得了越战胜利,有些人可能希望看到他们被中共打击。

你之前写道,一些美国人倾向于摒弃对中国的批判视角。许多人保持了对苏联和共产主义的怀疑,但对于中国,大家往往抱有一厢情愿、乐观其成的态度。

没错。我们往往忽略事物的复杂。这就像为足球队加油一样——你会为其中一方感到兴奋,但一旦发生什么事情,你可能就会改变看法。美国人对中国的看法总是过于简单。

对我影响最大的一本书是埃德加·斯诺(Edgar Snow)的《红星照耀中国》(Red Star Over China)。斯诺以自己的方式对中国抱有着浪漫的看法,他写到了长征和贫穷的共产党人在逆境中取得胜利的故事。

另外一本很棒的书《两种时间》(Two Kinds of Time) 对我影响很大,是格雷厄姆·派克(Graham Peck)在二战期间写的。这本书现在看来可能已经过时,但我刚开始研究中国时对它印象深刻。与同一时期的《红星照耀中国》相比,这本书对中国的认识要深刻得多。派克在中国待了很长时间,在这期间探索了看待中国的两种不同方式。

三十多年前,在北京饭店创办《纽约时报》北京分社

他们会警告其他乘客:这是一个美国记者。我感觉自己就像放射性物质一样存在在那个空间中,好像脖子上挂着一个牌子提醒大家“小心坏人”。

我第一次到北京是1978年12月,那是邓小平来美国前不久。民主墙运动刚刚开始,有人带我去看那些海报,我很惊讶。在 “民主墙”前,我开始试图和在民主墙前的其他人交流。我是以普通美国游客身份入境的,不是记者,所以必须小心谨慎。

一开始,人们不愿意跟我交流。他们害怕被人看到和我说话,虽然他们可能很想和我说点什么。我会抱着“试试看”的态度,用中文和遇到的任何人交谈。我经常坐火车,然后盼着有人在我边上坐下,和我聊聊中国发生的事情。

我记得在你的书中读到这样一个场景:你上了火车,列车服务员问你是不是记者。你说是,他们就把你放进了列车的单间。当你想吃午饭时,他们告诉你等其他人都吃完了再来。所以你去吃饭的时候,整个车厢都是空的。

是的,他们会警告其他乘客:这是一个美国记者。我感觉自己就像放射性物质一样存在在那个空间中,好像脖子上挂着一个牌子提醒大家“小心坏人”。

这样的历史细节帮助我们看到在当年的环境中,中美关系究竟如何常态化的。而《纽约时报》北京分社的成立则是这个常态化过程中的又一个标志性事件。您能和我们讲讲这是怎么发生的吗?

今天距离当时建立分社已经过去快50年,我不记得具体的政府协议。不过当时中国接纳了几家美国新闻机构,美国也允许一些中国记者进入。我到北京时,有《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美联社,当时应该还有《洛杉矶时报》。

很快,NBC和CBS等几家电视台也获得许可,当时只有四五家,后来范围不断扩大。与此同时,美国也认可了新华社和其他机构的报道资质。我必须去外交部新闻司办理我的记者证。我刚到的时候不能写报道,但很快就能发稿了。

当你终于到达北京并开设了新的办事处是什么感觉?您的办公室在哪里?

当时中国还没有完全准备好迎接大量外国人,尤其是有许多商人,对外国人开放的办公室供不应求。当然,最缺的还是住房。我第一年就住在北京饭店的酒店房间里。《华盛顿邮报》的记者也是这样,不过《华盛顿邮报》的记者与《洛杉矶时报》的记者是一对夫妻,他们有两个酒店房间。

您指的应该就是马修斯夫妇*。

是的,马修夫妇和他们的几个小孩。后来,《基督教科学箴言报》(Christian Science Monitor)也被允许进入。我在北京饭店三楼有一间客房,那是我的办公室、起居室、客厅。当然这也没什么好抱怨的,因为当时大多数中国人都没有这么好的房间。

*琳达和杰伊-马修斯当时分别是《洛杉矶时报》和《华盛顿邮报》的驻华记者。

能否和我们描述一下北京饭店当时是怎么样的?

后来我们很快发现,电梯操作员是公安部派来的。他们记录着进出人员的信息。大门门卫也有公安部的人,他们要求任何进入的中国人出示证件…… 所以,我当时没法在办公室见人,只能去别的地方。我们一般会约在公园或餐馆见面,但我不断地需要和公安部 “斗智斗勇”,试图在不被举报的情况下与人见面。

北京饭店很舒适,但也有点拥挤。对大多数人来说,这里不像酒店而是个公寓,因为大多数人都长期住在这里,而不是像游客一样只住几晚。酒店楼下有几家餐馆。

我在北京饭店住了几个月,并等待正式办公场所。北京饭店是外国记者和外交官下榻的地方,所以也是一个信息汇集中心。最终,我们在北京饭店开设了《纽约时报》北京分社。虽然并没有多豪华,但成为了我们的大本营。

后来我们很快发现,电梯操作员是公安部派来的。他们记录着进出人员的信息。大门门卫也有公安部的人,他们要求任何进入的中国人出示证件。我偶尔想带中国客人进来,但他们会被拦在楼下。这挺尴尬的,后来就只有胆子大、不怕被发现的中国客人才会进来。所以,我当时没法在办公室见人,只能去别的地方。我们一般会约在公园或餐馆见面,但我不断地需要和公安部 “斗智斗勇”,试图在不被举报的情况下与人见面。

在北京工作期间我几乎时刻受到监视。我当时有一个中国助手,我怀疑他是由外交部新闻司指派的,在向公安部报告我的情况。我最开始以为他是每周向当局汇报一次,至少我的中国朋友是这样告诉我的。

后来有一次,他出去吃午饭,一个电话打了过来。我用中文接电话,电话另一头找我的助手,我说他不在,对方说,“等他回来告诉他,今天不用汇报老外的情况了”。我回答:“好的,我会向他转达。”类似的事发生了好几次,我和其他记者都被这样监视。中国官方总是觉得《纽约时报》是美国政府的一部分,而我又是一个重点关注对象。

那时你是怎么写报道的?

我当时有台打字机。你还记得打字机吗?

我在博物馆里见过,没用过。

那时,我得去北京市中心的电报局发稿。我会开车到电报局,打好我的稿子,电报局的人会帮我发给美国编辑。

所以你写的东西,中国政府都会提前拿到一份?

没错,那种感觉就像是生活在鱼缸里鱼一样,一直在被监视。

在那样的通信情况下,您是如何与纽约的编辑合作的?

北京和纽约的时差是 12 个小时,很好记。北京时间下午 6 点,通常我完成了一天的工作,而纽约是早上 6 点,我的编辑们还没上班。那时电报是按字数收费的,所以编辑总是告诉我,为了省钱,电报要简短。我们最初通过电报沟通,后来打跨洋电话,但必须提前预约,不能像现在这样拿起电话就给纽约打电话。

您当时主要想报道什么故事?编辑们有倾向吗?

我必须报道典型的重大新闻故事,包括政治事件、中美关系、经济发展、大公司的重大商业协议,比如泛美航空公司获准飞往中国。不过,我对日常生活和中国社会的运作方式更感兴趣,这也体现在我的书里。

编辑最想要的内容是什么?

他们两种内容都想要。我当时想更多地了解中国人的日常生活,以及共产主义是如何在社会中发挥作用的。来中国之前,我就签了一份写书的合同。当时竞争很激烈,因为《华盛顿邮报》和《洛杉矶时报》 的记者也都有出书合同。

我选了几篇为报社撰写的故事作为素材,这些故事可以整合在一起并扩展成一本书。毕竟,新闻报道只有 600-700 字。

您是如何一边写新闻报道一边写书的?

我在北京的时候完全没有时间写书。在北京我一直在追赶新闻,每周需要写两篇稿子。离开中国后,我在波士顿买了一栋房子,在地下室设立了一个办公室,从早工作到晚。

一般来说,您的一天是怎样的?

每天都有点不同。有时,我只是在街上走走,逛逛餐馆或商店。最好的体验是坐火车上。当时中国航班很少,火车是旅行的主要方式。在火车上,中国人坐在我旁边,我会和他们聊天,和我聊天也会让他们承担一些风险。有些人很多年前曾在美国留学,英语说得很好,但已经有 30 年没有和美国人交谈过了。

我遇到的一位比较资深的政治人物是孙中山的遗孀宋庆龄。她的住所几乎是一座宫殿。她非常热情好客,带我见她的家人。我还见过几位解放军将领的子女,他们都很乐意交谈,但我从没见过他们的父母…… 日后,许多高官的孩子们会在美国接受教育,甚至在美国公司找工作、赚钱。当时这都还没发生,这些事儿还需要等几年时间。

您曾写过一个故事,讲的是一位女士深夜来找您聊天,但在北京饭店附近被警察拉走了,并被告知她晚上不能和外国人说话。

是的,确实发生过这样的事。我总是很开心别人找我聊天,但我也担心他们会因此遇到坏事。我听说有些人后来因为和我交流被警察带走了,甚至被降了职。

您与当时的中国知识分子或官员建立过私人关系吗?

与官员建立关系非常难。偶尔,我会遇到高官的子女想了解美国的情况,甚至想去美国旅行或学习。当我见到这样的人时就像是找到一座金矿。和我交谈的人都是二十多岁、三十多岁或者四十多岁的大孩子。

我遇到的一位比较资深的政治人物是孙中山的遗孀宋庆龄。她的住所几乎是一座宫殿。她非常热情好客,带我见她的家人。我还见过几位解放军将领的子女,他们都很乐意交谈,但我从没见过他们的父母。写这本书时,我没有写他们的名字。也许有些将军是通过他们的子女来了解美国的,他们自己和外国人直接接触就会造成很大的麻烦。日后,许多高官的孩子们会在美国接受教育,甚至在美国公司找工作、赚钱。当时这都还没发生,这些事儿还需要等几年时间。

您实际上最终只在中国生活了一两年时间,并不是太久。

在回美国写书之前,我在中国待了两年。中国政府对我的书很生气,我就认命了,应该再也回不去了。1989 年天安门事件后,我曾短暂回到中国写了几个故事并完成了书的最后一章。除此之外,我就没再回去报道中国了。

我那本《苦海余生》并不是非常批判的,只是对当时情况的一些描写。但政府还是发布了内部通知,说我是 “反华分子”,警告人们不要和我联系。有趣的是,后来中共党史部门来申请我的著作许可,想在大陆翻译出版我这本书。也许我现在可以回去了,一切都没事了。可能他们已经忘记我了。写这本书的感觉就像结束了一个篇章。中国只是我的一个篇章,我需要继续前行。

我后来遇到伊丽莎白、搬到纽约、结婚了,《纽约时报》也为我找到了其他的任务。当时一位编辑想让我采访一位因多宗谋杀罪入狱的黑人青年。我的这篇报道再次登上了《纽约时报》头版,故事最终也写成了一本书《上帝的孩子》(All God’s Children),之后可能还会被拍成电影,或者至少做个播客系列。

我后来对越南持续存在的问题愈发感兴趣。过去 30 年,中国一直在崛起、发展和开放,这对很多人来说很有趣,但对作为记者的我来说可能就没那么有趣了。我当时已经见证了一个特定时期的中国,89 年后再访中国后,我决定翻篇了。

您后来再回过中国吗?

我只在 1989 年回去过,当时《纽约时报》派我去报道天安门事件的后续。最开始,我都不知道自己能否入境,但最后顺利入境了。我猜想,当时我能顺利进来主要是因为政府正在忙着处理更棘手的问题。

我后来对越南持续存在的问题愈发感兴趣。过去 30 年,中国一直在崛起、发展和开放,这对很多人来说很有趣,但对作为记者的我来说可能就没那么有趣了。我当时已经见证了一个特定时期的中国,89 年后再访中国后,我决定翻篇了。

这并不是说我不喜欢中国;只要有机会,我还是会跟人讲中文。但我也被其他的挑战和问题所吸引,比如如今美国的犯罪问题仍在继续,它与阶级、种族和地区挑战有着深刻的联系。

与特朗普和奥巴马的交往以及告别中国之后的生活

您小时候在白宫见过杜鲁门总统,您后来还见过其他美国总统吗?

肯尼迪当选总统后我见过他一次,因为我和哈佛大学有联系,但我不直接认识他。我后来见到卡特总统是因为白宫关于中国的事务,我当时和他握了手。他促成了邓小平 1979 年访问亚特兰大之行。

里根曾以加利福尼亚州州长的身份来到西贡进行实况调查。他在西贡呆了不到两个小时就宣布召开新闻发布会,并在发布会上说:“今天我在西贡上空盘旋时,我从未见过它如此美丽。”那是他第一次到西贡,我在《纽约时报》对这件事进行了报道。里根当时似乎就已经有点精神不正常、智力退化,那时离他担任总统还有十年。

后来乔治·布什在北京担任联络官时,我见过他、聊过中国。他给我印象是个很精明的贵族政治家,但我们关系并不紧密。我后来还见过克林顿,但也就是这样。

你对奥巴马的印象如何?

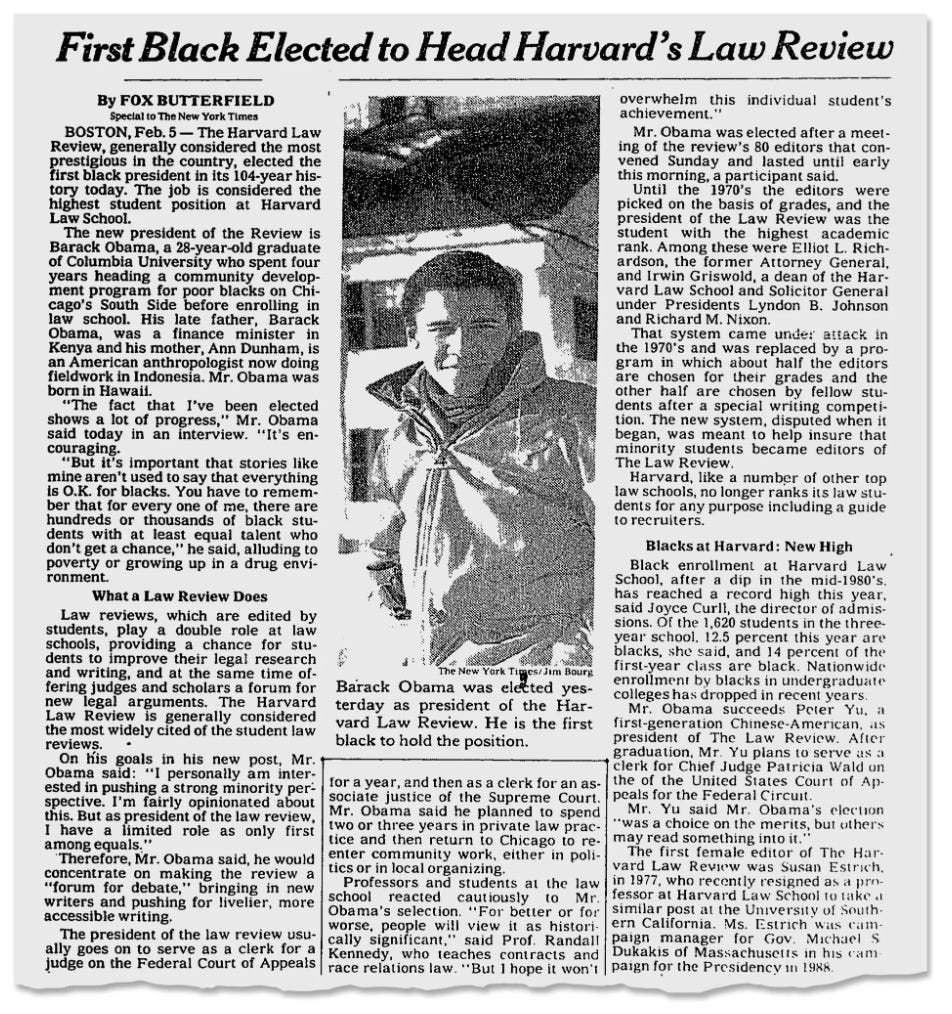

奥巴马是我真正接触的第一位美国总统。80 年代从中国回来后,我向《纽约时报》申请在波士顿工作。我在亚洲待了很长时间,想和家人定居下来,所以他们把波士顿分社交给了我。有一天,我在哈佛广场看到《哈佛深红报》刊登了一篇关于首位非裔美国人当选《哈佛法律评论》主席的报道。

我给编辑打了电话,解释了这件事,他们就派我去见他。我去了奥巴马在剑桥的公寓,写了这篇报道,第二天就登上了《纽约时报》的头版 ——这也是奥巴马第一次登上全国性刊物。

奥巴马非常聪明、有魅力。我当时并不知道他会成为总统,但我觉得他很有潜力。见完奥巴马,我告诉妻子:“我刚刚见了未来能成为第一位黑人总统的人。” 后来,我和他保持着联系,虽然也并不密切。

你见过特朗普吗?

我曾经和特朗普花过很多时间。我第一次遇到伊丽莎白时,我住在波士顿,她在纽约。我让《纽约时报》在纽约给我找点事做。当时,我的第一个任务就是去见唐纳德·特朗普。他曾经是民主党人,但为了竞选总统,决定加入共和党。

这应该是上世纪 80 年代的事吧?

那是 1986 或 87 年,他想参加新罕布什尔州的总统初选。他刚刚继承了一大笔财富,在曼哈顿建起了特朗普大厦。他对美国政治一无所知,但一步就要当总统。他向《纽约时报》提出采访需求,《纽约时报》就指派我做这份工作。

我写了一篇他竞选总统的报道,他很喜欢这篇报道,打电话给我说:“福克斯,这是篇好报道。我想邀请你参加一个派对,我们正准备举行特朗普大厦的开业典礼。你能来吗?”我问能不能带上我女朋友,他说当然可以。

于是,伊丽莎白和我参加了特朗普大厦盛大的开业典礼。我当时还得去租一套燕尾服。后来他又问我,“我要飞去新罕布什尔州。你能和我一起去吗?” 于是我们就坐着他的私人飞机飞去了新罕布什尔州,花了一周时间一起旅行。

就你们俩?

基本是的。我记得有一次我们在朴茨茅斯(Portsmouth),那是新罕布什尔州乡村一个很小城市。我们刚走进一家餐馆,特朗普就开始向人们介绍自己。后来,特朗普转头和我说 “福克斯,是不是很神奇?这些人都是为了来见我——特朗普。”

看来至少从那个时候起,他就很以自我为中心了。

当时还是 1987 年。后来,他又邀请我去他位于海湖庄园(Mar-a-Lago)的冬季别墅。我们在那里共度了五天,他刚买下那栋房子,还在修缮。我总共和他一起度过了几个星期,写了两篇报道,他都很喜欢。后来,《纽约时报》把我调到其他项目上,但特朗普还一直打来电话:“福克斯,你得过来看看我。我们还有更多故事要写。”

那几年,他每隔几个月就会打来电话。我们有某种特定的 “关系”。我当时挺喜欢他,虽然他野心勃勃,而且相当自负,我不确定这样说是否公平?我后来又参加了他在特朗普大厦的几次聚会,直到伊丽莎白告诉我:“你不能再和这家伙说话了。让他别再打电话来了。”

那是很早之前的事儿了。我当时并不相信有一天他真的会成为总统。

推荐阅读:

Fox Butterfield, 1995, All God's Children: The Bosket Family and the American Tradition of Violence, Alfred A. Knopf

包德甫,1982,《苦海余生》 (China: Alive in the Bitter Sea),臺報出版社

Graham A.Peck, 1950, Two Kinds of Time, Houghton Mifflin

埃德加·斯诺,2016,《红星照耀中国》,人民文学出版社

鸣谢

本期节目节选于何流和包德甫的口述史采访。该访谈文字转录和音频由皮奥睿制作,中文翻译来自九月。

关于我们

百京饭店是一档中英文双语的口述历史节目,我们在这里讲述中国与世界之间的故事。本项目诞生于斯坦福大学胡佛研究院访问学者何流专注于收集外国“中国通”的口述历史项目,试图重现过去,以理解当下。本通讯的所有内容均为首次发布的独家内容。我们每两周更新。

得名“百京饭店”,是因为“北京饭店”在共产主义时期曾是专门用来招待外宾的酒店,是世界与中国打交道的窗口。而我们也透过这里,重新观察老外的故事和经历。歪字称为“百京”,这来自对北京侃爷的调侃。

在中文newsletter之余,我们还有中文社交媒体、英文原声播客和newsletter,感兴趣的朋友也欢迎订阅。