对话包德甫(一 )| 一位冷战驻华记者的养成记

战争结束后,我乘坐直升机降落在一艘海军舰艇上。机长说我可以打一个电话。我打电话给我在纽约的编辑说:“我出来了,我很安全。”他回答说:“很好,因为接下来我们要把您派去香港。”

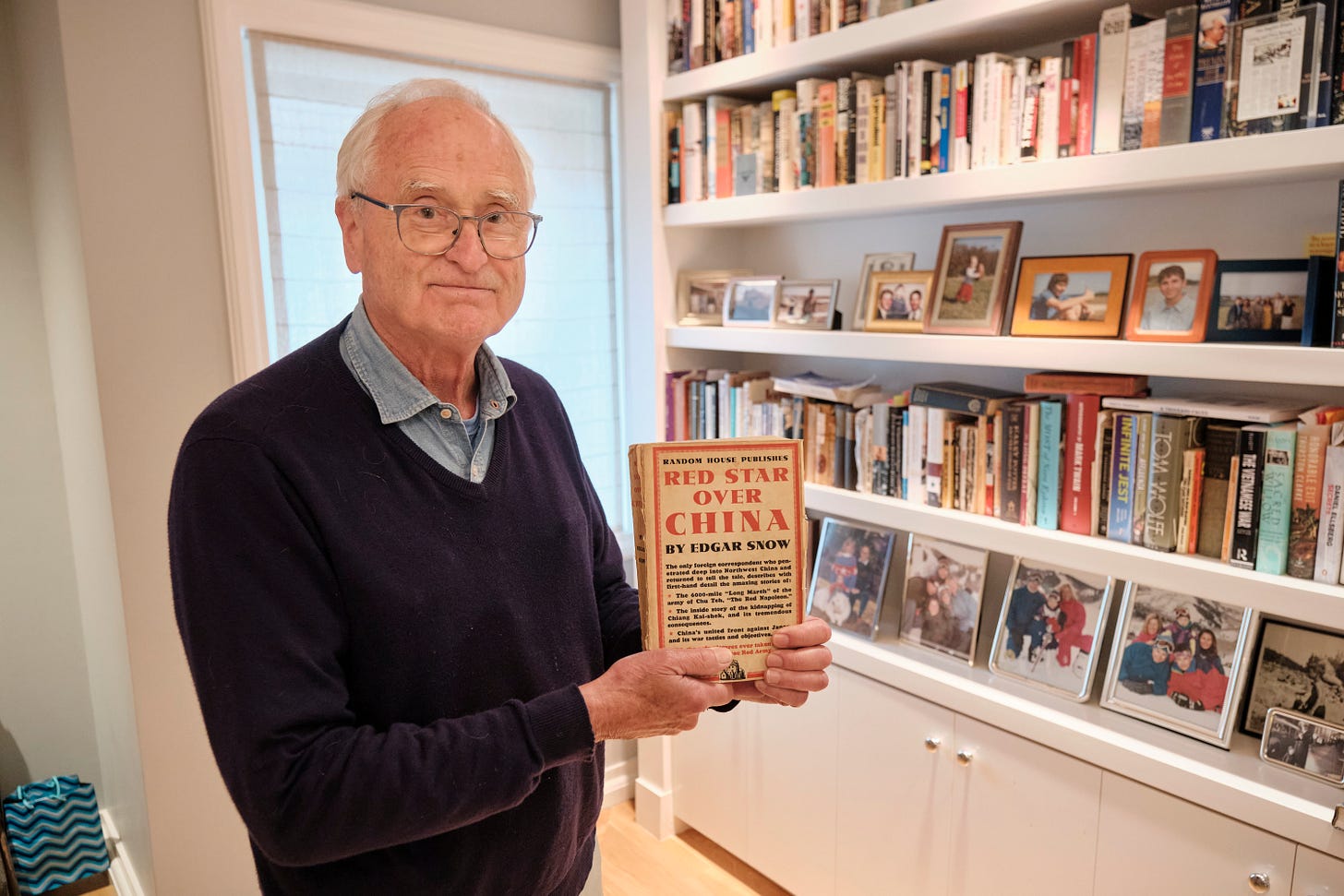

今年 7 月,我在俄勒冈州波特兰见到了包德甫(Fox Butterfield)。我上一次来波特兰还是在 2022 年,当时是在天气晴朗的夏日,胡德山(Mount Hood)令人敬畏的山脉雄踞在地平线上,让人印象深刻。

包老师住在波特兰郊区的一座小山上。作为一名历史爱好者,他见证了冷战历史中一些关键时刻。他少年时代曾与祖父一起在白宫拜访杜鲁门总统,本科时师从美国中国研究的开创者费正清教授。越南战争时期,他曾在前线报道,并参与揭露了美国政府的秘密文件,“五角大楼文件”(Pentagon Papers),并因此获得美国新闻届的最高荣誉普利策奖。

包德甫是《纽约时报》建国后第一位驻华记者。尽管他在哈佛大学求学期间就在研究中国,但直到 70 年代末,他才有机会前往中国进行报道。他将在中国的见闻写进了《苦海余生》(China: Alive in the Bitter Sea)一书,这本书在中国、美国和亚洲畅销,为外国驻华记者树立了标杆。职业生涯后期,包德甫将重点转向美国国内的种族和犯罪问题,著有《都是上帝的孩子》(All God's Children)和《在我父亲的房子里》(In My Father's House)等获奖作品。

与包德甫的谈话轻松愉快。虽然年岁已大,但他的中文口语流利,音调和发音依然准确无误。这篇访谈将探讨他的早年经历,尤其是他的家庭背景、在哈佛的求学经历以及他在越战期间的报道。本期内容的大部分内容并非直接关于中国,但它提供了一个美国知名“中国通”的成长样本,帮助我们更好的理解哪些力量塑造着美国社会 - 尤其是社会精英 - 对中国的看法。

你可以点击这里阅读本篇内容英文内容。

祝阅读愉快!

何流

本期索引:

与拜登和麦凯恩在北京当室友

您能和我们聊聊您的第一次中国之旅吗?

1975年到1979年,我担任《纽约时报》驻香港记者,当时我们住在香港报道中国。我第一次来中国是1978年参加广交会,我基本记不清当时的经历了。

我的第二次中国之行要难忘得多。1979年,中美即将实现关系正常化,中国邀请参议院外交关系委员会访问,我作为《纽约时报》的随团记者前来。当时,中国的酒店房间短缺,所以大家都住双人间。我被中国政府安排与参议院外交关系委员会的海军联络员同住,他就是约翰·麦凯恩海军上尉。

就这样,我和麦凯恩做了两周室友。我们一起吃一日三餐,到处走走看看。麦凯恩在参议院外交关系委员会最好的朋友是乔·拜登。所以当时我们三个人在两周内几乎什么都一起做。

您对拜登的印象如何?

拜登是个很好的人,非常认真,但也是个典型的职业政客。当他走到某人面前时,他总是抓住对方的手。他身材高大,握手有力,会给对方一个灿烂的微笑,然后紧握住对方的手。他对中国人一直这样做,但中国人有点茫然,他们不习惯被人这样触摸,尤其是不习惯有人用力到差点把手握断。

所以我最后对拜登说,“参议员”。他说,“不,叫我乔”。我说,“好吧,乔,请不要这么抓着中国人的手,这对他们来说有点粗鲁和冒犯,他们会觉得莫名其妙”。拜登会说,“好吧,但为什么不呢”?我说,“因为这不是他们的习俗”。他会接着说,“很谢谢你的建议”,然后五分钟后重复做同样的事情。

麦凯恩和我成了好朋友。在我刚开始为《纽约时报》工作时,我曾在河内的监狱里见过麦凯恩。1969 年,在越战期间,麦凯恩的喷气式战斗机在河内上空被击落,他成了越南的俘虏。我被允许去监狱探视他,我是第一个知道麦凯恩还活着的记者。所以那个时候我就见过他。10 年后,我们在中国又以室友的身份共处,度过了一段美好时光。有时候,我们会偷偷躲开中方的助理,跑出去看看中国人到底如何生活,他们说些什么。我们就这样和不同的人交谈,他也觉得这段经历很有趣。

他说了一些直截了当、显而易见的话,但却是我从未想过的。他说,中国是世界上历史最悠久、人口最多的国家,且幅员辽阔。这是一个重要的国家。美国为什么要为了这两个小岛与中国开战呢?这在逻辑上根本说不通,更何况我们刚刚结束朝鲜战争。听完他的话后,我才突然意识到:“天哪,我对这个地方一无所知。”

您最初为什么会对中国感兴趣?

1958 年,我在哈佛大学读大二,正好遇到美国著名汉学家、哈佛大学中国研究教授费正清举办的一次公开讲座,探讨美国应该如何处理金门和马祖两个小岛的问题。

我参加了他的讲座。他说了一些直截了当、显而易见的话,但却是我从未想过的。他说,中国是世界上历史最悠久、人口最多的国家,且幅员辽阔。这是一个重要的国家。美国为什么要为了这两个小岛与中国开战呢?这在逻辑上根本说不通,更何况我们刚刚结束朝鲜战争。听完他的话后,我才突然意识到:“天哪,我对这个地方一无所知“。

于是我开始旁听他的东亚史入门课。到下学期的春天,我选修了费正清的第二堂中国史课。哈佛大学的本科生都会在年末从考试手册的明信片上得知自己的考试成绩。但当我收到期末考试的明信片时,上面写着费正清的字:“请明天上午 10 点来我办公室找我”。

我心想肯定是考试搞砸了。于是我去见了费正清,当时我特别紧张,毕竟他是学校里极有声誉的大人物,全美国的中国研究之父。我进去后,他对我说:“福克斯*,你考得很好。你考虑过主修中国历史吗?”我说:“哦,不,我没考虑过”。不过,考试成绩好,我就放心了。

他接着说,“好吧,如果你有兴趣的话,你必须马上开始学习中文”。当时,哈佛不教中文口语,只教文言文,有十来个研究生在学。

于是费正清说,“耶鲁大学有一个暑期中文口语的特别项目,因为他们和空军有合同,教 18 岁的空军新兵说中文,帮他们收听和监控中国空军的情况。你去上这个口语班吧”。

所以我暑假在耶鲁和空军新兵一起学习了中文。那年秋天回到哈佛后,我又选修了文言文课程。幸运的是,我在毕业后获得了去台湾的富布莱特奖学金,在康奈尔大学办的当时最好的中文口语课程受到了进一步训练。

*福克斯·巴特费尔德(Fox Butterfield)是包德甫的英文本名

帕格沃什运动的诞生和祖父与赫鲁晓夫的交情

您在青少年时期的理想是什么?

我曾经梦想成为棒球运动员。在很长一段时间里,我的生活围着棒球转。上大学后,我意识到自己不可能成为大联盟的棒球运动员,开始对精神生活产生兴趣。

您的父亲是知名历史学家和《亚当斯文集》的主编,您的外祖父曾经是美国中西部最著名的金融家和慈善家之一赛勒斯·伊顿。您能谈谈家庭对您的中国工作的影响吗?

我的父亲无疑给了我对历史的热爱。历史一直是我在学校里最喜欢、成绩最好的科目,后来我在哈佛大学主修中国历史。不过我父亲对中国一无所知,也从来没去过中国。我母亲曾在上世纪 60 年代访问过台湾,和我一起住了10天。

我的外祖父赛勒斯·伊顿(Cyrus Eaton)属于中国人概念里的 “白手起家 ”的成功故事。他在加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)的一个小渔村长大,在表哥的帮助下去到多伦多上大学。这位表哥后来在湖对岸的俄亥俄州克利夫兰市成为一名浸信会牧师。在他的教区里,有一位名叫“约翰·洛克菲勒”的人。没错,就是大家都知道的那个约翰·洛克菲勒。

表哥说他有一份工作可以介绍给我祖父。于是,我祖父从约翰·洛克菲勒的高尔夫球童做起,后来又做了送信员。最后,他在克利夫兰创办了自己的电力公司——俄亥俄电力公司,并成为颇具影响力的人物。他后来拥有好几家公司,但在经济大萧条中失去了一切。

二战期间,通过他在加拿大的关系,我的祖父听说安大略省的一个湖下面有大量铁矿。当时,他已经与罗斯福总统和杜鲁门总统建立了联系,于是他说:“如果你们能给我一些钱、帮我担保,我就能获得加拿大的许可,把湖里的水抽干,用来开采铁矿石。”这就是后来世界上最大的铁矿——陡岩铁矿(Steep Rock Iron Mines)。他从此东山再起。杜鲁门和我的祖父关系密切,1948 年,杜鲁门乘坐我祖父的火车为连任竞选造势。我祖父是个很不一般的人,对事物很有远见。

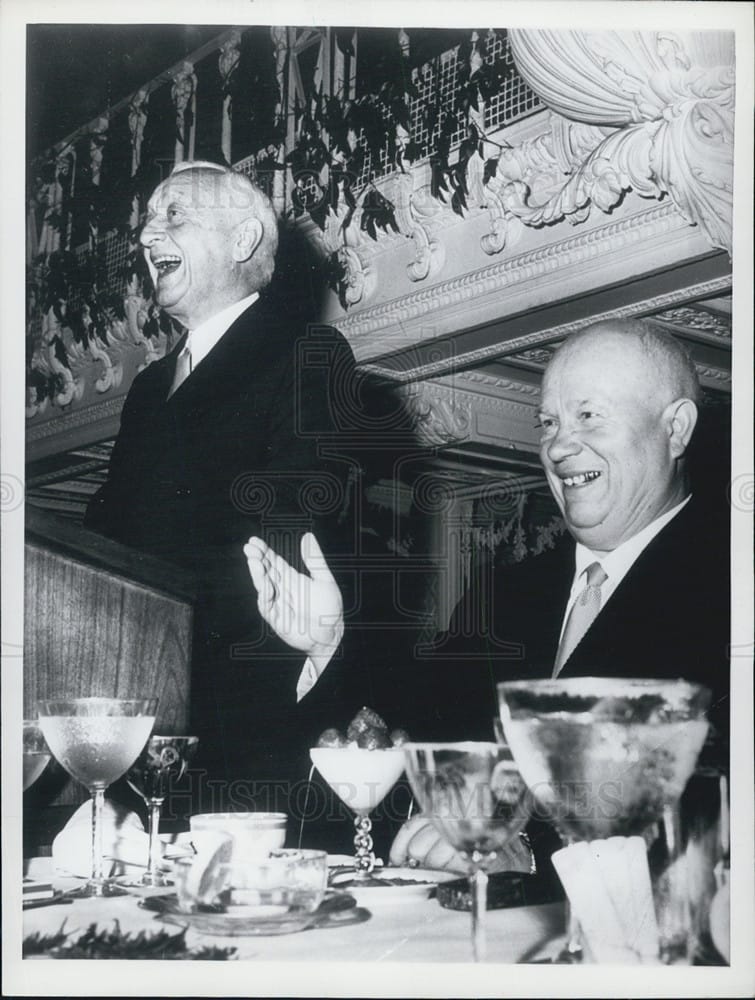

他好像还曾在冷战中与苏联进行过金属贸易?

我不知道具体细节。但赫鲁晓夫上台后,我祖父开始有意在美国和俄罗斯之间达成某种安排,这就是帕格沃什运动的由来。他邀请俄罗斯和美国科学家会面。他们当时不能在美国会面,因为这违反美国法律,于是我祖父安排在他的家乡——新斯科舍省的帕格沃什(Pugwash)会面。美国和俄罗斯的核物理学家在这个小村庄会见面讨论核武器问题。他还邀请了一些中国人一起讨论。

在其中一次会议上,我遇到了《纽约时报》的编辑哈里森·索尔兹伯里,《纽约时报》首位驻莫斯科记者。当时我刚开始为《华盛顿邮报》做实习,但索尔兹伯里看中了我,建议我给他写一篇报道。这层关系最终促成了我在《纽约时报》的工作。

他当时只是给赫鲁晓夫发了一封电报,就成了朋友?

是的,这用中文叫什么?应该叫做关系(Guanxi)。

您在对祖父的事业有什么感受?

我成长过程中一直不太清楚发生了什么。我母亲有她父亲的智慧。事实上,她和祖父也长得很像,但她总觉得他父亲在做大买卖,却从不为自己的家人着想,因此对他有很多意见。

您的母亲是怎样的人?

我母亲是个很聪明的女人。她在大萧条时期去了布林莫尔大学(Bryn Mawr College),但我外公不让她拿奖学金,因为这会让别人知道他没钱了。所以,她在学校期间还要从事一份全职工作,但毕业时成绩几乎是全班第一名。她很生气祖父为了面子而让她的生活变得那么艰难。

我母亲一生都在工作。我上大学时,她在哈佛大学工作,作为一个女人,这在当时是很不寻常的事情。她在大学从基础的秘书做起,最终成为负责所有记录的登记员。1978 年她去世时,《哈佛深红报》(Harvard Crimson)发表了一篇悼文,称她是对许多本科生帮助最大的人。

费正清的“稻田课”

您在成长过程中想过未来会把亚洲作为未来职业的一个重心吗?

几乎没有,直到我19岁读大二的时候。时的美国高中没有任何关于中国的课程可以让我选修。即使在哈佛大学,当时上中国历史课的也几乎全是研究生。从 1958 年开始,我作为本科生跟随费正清学习。哈佛大学的本科生可以选修一门东亚史入门课,其中包括了中国、日本和东南亚。同学们戏称这门课为 “稻田课”(Rice Paddies)。

这就是费正清和赖世和(Edwin Reischauer)的著名课程。与这两位传奇人物一起学习是怎样的体验?

从各方面来说,他们都是非常重要的人。费正清开创了美国的整个中国史研究领域,赖肖尔开创了日本史研究。

我大一的时候,他们刚刚编完“稻田课”的教科书。当时还没有出版成书,只是油印本。他们发给我们巨大的油印本,要随身携带,课上使用,就像带着那种单面印有数百页的旧商店黄页簿一样。我记得一本叫做《东亚: 伟大的传统》(East Asia: The Great Tradition),另一本是《东亚:现代的变革》(East Asia: The Modern Transformation)。

“他是一位学术创业者、中国研究的传道者,在美国开创了中国研究领域。在他之前,大多数美国人都不知道该如何研究中国历史。”

费正清在您印象中是个什么样的人?

令人生畏。他是个高大的秃头男人,戴着眼镜看着你。他也很有魅力、很友好,如果他感觉到你对中国历史感兴趣,他几乎愿意为你提供任何帮助。他和学生打交道的方式很少有其他教师能做到。

他经常在家里举行聚会。我记得他的房子是一座校园中央的黄色小木屋,这座房子的历史可以追溯到18 世纪。哈佛把房子送给了他。每周四下午,任何对中国感兴趣的人只要当天在剑桥,都会被邀请。

你永远不知道在这个聚会上会遇到谁。费正清就像是大家的社交秘书。当你走进会场时,他会和你握手问好,然后带你四处转转,介绍一些人。他是一位学术创业者、中国研究的传道者,在美国开创了中国研究领域。在他之前,大多数美国人都不知道该如何研究中国历史。

我一直想主修历史,修过一些美国历史和思想史课程,但后来中国历史课成为我专注的课程。我也说不清楚原因,但我对它很感兴趣。我读得越多,就越喜欢它。在费正清上完第一节课后,我就报名参加了哈佛大学更密集的中国近现代史和其他课程。

我同时读了一门日本历史课。高三结束时,约翰·肯尼迪总统任命我的教授赖世和为驻东京大使。在我作为富布赖特学者前往台湾的途中,在东京停留,在美国大使馆见到了赖世和,他的两个子女带我在东京游玩。我后来也在东京做过一段时间的报道。

傅高义(Ezra Vogel)当时也在研究日本吗?

是的,傅高义也研究过日本。他是我第一年西班牙语课的同学,当时他还没有确定研究方向。我们上课的时候挨着坐,他比我年纪大一点但我们一直是好朋友。

当时和我坐在同一间教室的还有其他几位教中国问题的长者,包括多萝西·博格 (Dorothy Borg),她那时头发已经花白,在纽约的外交关系协会工作,同时在哈佛上课。我第一次去中国的时候,她还在参与中国的事务。

当时在哈佛学习中国问题的那批美国人中,许多人后来都从事了与中国有关的工作,其中包括夏伟 (Orville Schell)、黎安友 (Andy Nathan) 和我。我在哈佛时还不认识林培瑞(Perry Link)。

从五角大楼文件到越南战争

哈佛毕业后您做了什么?

我在台湾待了一年。当时我很想留下来,但费正清催我回去读研究生。

您后来听了费正清的话吗?

我本来打算在哈佛拿博士学位、教中国历史。但五年后,我发现自己对中国历史的兴趣减弱了。20 世纪60年代,越南战争爆发。越南算是中国的表兄弟。我开始阅读越南有关的资料,甚至开了一门关于越南课,让哈佛大学的本科生和研究生更好地了解越南。

我当时有了一笔奖学金,支持我回到台湾写关于胡汉民(编者注:中国国民党元老和早期主要领导人)的论文。当时,很多美国大兵来台湾进行所谓的“R&R”活动,即 “休息和娱乐”。那时,美国政府与军方达成协议,凡是在越南服役一年的人都可以自动享受R&R,即一周的带薪休假,去东南亚任何地方。当时很多人选择去台湾追年轻漂亮的中国女孩。所以,这些大兵们时不时跑到台湾,但又不了解当地情况。我在街上经常遇到这些人,和他们聊聊天。

后来,我对越南的兴趣愈发浓厚。一个朋友和我说,“你既然花那么多时间了解越南,你应该成为一名记者”。我当时完全没想过这个问题。后来一个偶然的机会,我遇到了《华盛顿邮报》的驻港记者斯坦利·卡诺(Stanley Karnow),也曾报道过越南一段时间。他让我做他的兼职助理。我把我的报道寄给他,但他从没有回应。

我感到气馁。就在那个时候,我通过祖父认识了哈里森·索尔兹伯里。索尔兹伯里让我把报道寄给《纽约时报》 。我当时觉得自己背叛了《华盛顿邮报》。但那并不是一份真正的工作,只是存在于我想象里。

当我把第一篇报道寄给索尔兹伯里后,我收到了《纽约时报》国际编辑的电报,说他会把我的报道发在了头版,还给了我署名。那天早上,我在马萨诸塞州剑桥家中的父母看到了这篇报道,他们当时很诧异,“福克斯到底在做啥?”他们原本以为我在认真完成我的博士论文。

当时您发给《纽约时报》的报道是什么?

那个报道讲的是蒋经国马上要成为蒋介石的接班人。我的文章描述了他是如何做到这一点的,是一篇挺好的报道。《纽约时报》和我说,如果你可以为我们工作,我们愿意接受更多报道。所以我开始每周给他们发一两篇报道,四、五个月后,他们给了我一份在纽约的工作邀请。我猜最初与我接触的《纽约时报》记者哈里森·索尔兹伯里一定是看中了我的一些特质,他曾获得好几次普利策奖。

这些年来,您和编辑的关系如何?

总体来说还不错。真正聘用我的是《纽约时报》的国际编辑詹姆斯·格林菲尔德(James Greenfield)。我回到纽约是1971年底的元旦,詹姆斯叫我花几个月就坐在国际部,观察他们的工作。有一段时间,我甚至不会写报道,只是给办公室运送稿件。后来我被提升为新闻助理,被安排去寻找一些有趣的事,每周写一篇报道。我主要写亚洲报道。

一开始他们不给我署名,我当时还不是记者。我在纽约工作的第一个正式任务是去新泽西州的纽瓦克,那里在 20 世纪 60 年代末经历了一系列可怕的种族骚乱。

这是在他们聘用您之后、两年培训期间的事吗?

是的。我在报道一个关于纽瓦克的新市长的故事。他是美国大城市的第一位黑人市长,在市政厅召开了一次会议,试图制止当地的种族骚乱。他想让人们团结起来:白人、黑人和西班牙裔。但十秒钟之内,人群扭打在一起。人们在警察和少校面前互殴。市长大喊让大家停下,但人们仍然在市政厅里拿大木头块砸向彼此。

我当时就在现场。两个身材高大的黑人从背后抓住我的胳膊。当时对白人的侮辱性称呼是“honky”*。他们说,“你在这里干什么,honky?”他们打我的肚子、打我的头。我当时以为我会当场死掉,后来我挣脱了。等我回到办公室,通过电报把我在市政厅的故事发到了编辑股,他们把这个故事登在了头版。

*honky,类似于“白鬼”,是美国黑人对白人的蔑称。

这是您在《纽约时报》上的第二个头版。

《纽约时报》的主编是个很有威慑力的人,他叫亚伯拉罕·罗森塔尔(Abraham Rosenthal),是一位天才型记者。他在驻波兰和德国时都获过普利策奖。当时我收到一条消息说:“罗森塔尔先生想立即在办公室见您。”

我当时想,“天哪,我要被解雇了。” 我刚刚在市政厅被打了一顿,他们还要解雇我。结果我走进办公室他说:“福克斯,那篇报道很不错。”他说,“你写得真好。我们现在还有另一项任务给你。你要去纽约希尔顿酒店”,大约离编辑部十个街区远。

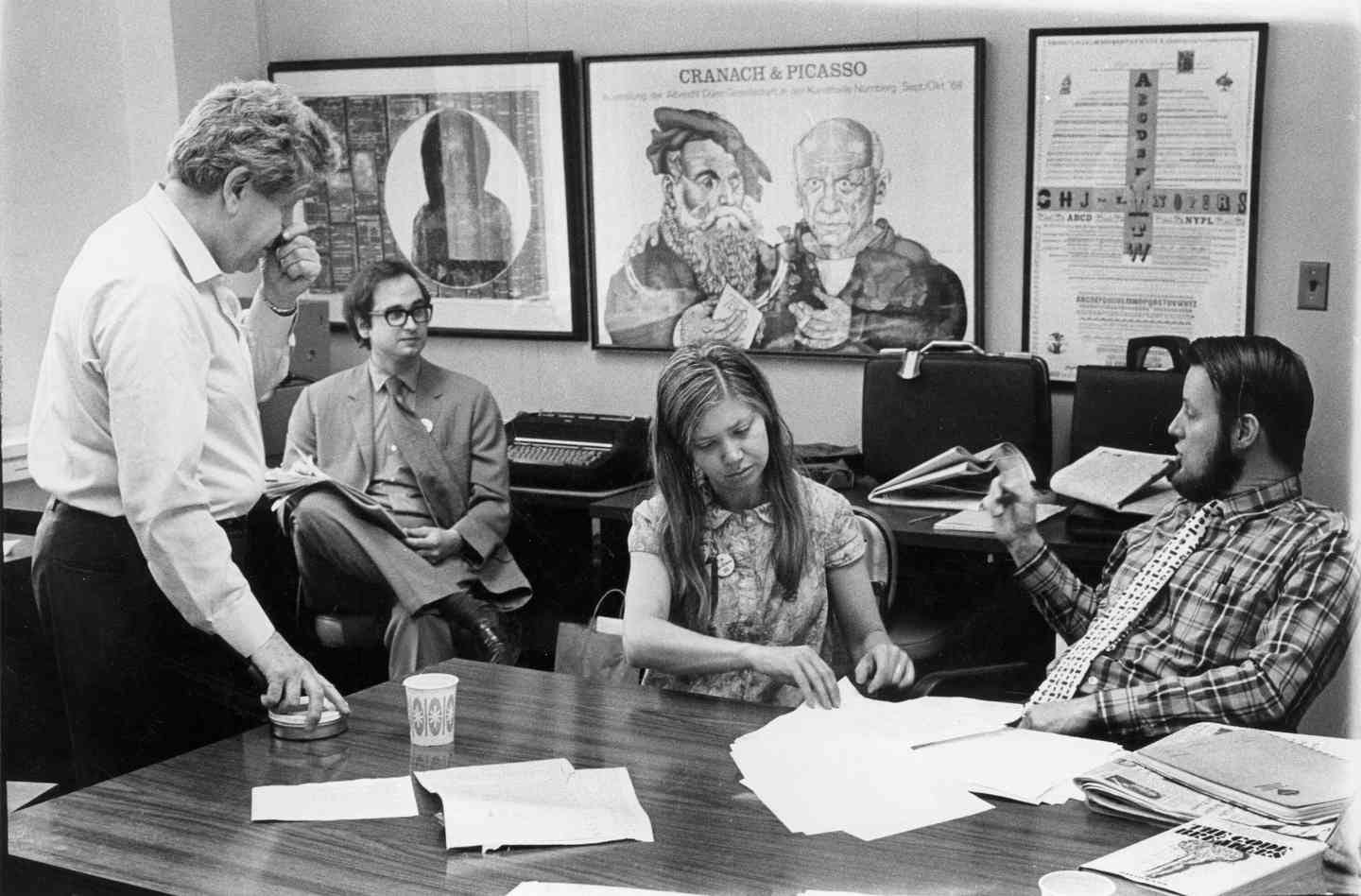

他说,“我们的一位记者尼尔·希恩(Neil Sheehan)得到了一套来自五角大楼的秘密文件,里面有成箱的政府文件。尼尔一个人读不完,你去陪他读。”此外,我对亚洲的经验也能够对这个项目有所帮助。

那时,我已经阅读了很多和越南有关的书籍,并且已经认识尼尔;我读研究生的时候曾帮助他到哈佛大学就越南问题发表演讲。我们的关系很好。接下来的两个月,我和尼尔一起在酒店房间里阅读文件,但两个人完全不够,最后我们一共有四位记者一起。

您当时知道这批机密文件的风险吗?您甚至可能会被逮捕。

我知道,所以我只能和我爸妈说:“我不能告诉你们我到底在做什么。”后来当我们开始发表报道时,我写了七篇里的三篇报道,这是很不错的表现,因为当时我还是媒体新人。结束这项任务后,罗森塔尔又把我叫到他的办公室,说,“福克斯,你做得很好,我们想派你去越南。”他说,“而且你得很快动身。”于是,我就这样从五角大楼文件跑去了西贡。

您能谈谈您在越南的经历吗?

去越南纯粹是个意外。西贡并不是我最想去的地方,我更想报道中国,那就意味着得去香港。不过后来在越南的经历也非常丰富,新鲜事层出不穷。它很有吸引力,因为那里发生了太多事情。那里每天都有人被枪杀,真正理解它的唯一方法就是亲临现场。

当时在越南的记者可以分为两类,留在西贡的和去前线战地的。我想尽可能多地去实地报道,所以我花时间在海军舰艇上,甚至待在在战斗机上,观察飞行员轰炸那些看似工厂的地方。

美国大兵,或“步兵”,想知道我是怎么写他们的。有些人会到我在西贡的办公室。有时他们看到一些报道很生气。一些记者会受到威胁,但我们的关系总体来说很好。你越愿意去实地做报道,就越会受尊重。

您以前反对越南战争。您到了那里后感觉如何?

我曾参与过反战运动,后来却发现自己身处战争之中。我认识了许多普通越南人,许多人实际上很高兴有美国人出现,因为共产党的士兵威胁并没收他们的财产。越南比我最初想象的要更复杂。如果你是严格意义上的反战或亲美人士,你会错过了战争的全貌。

那么五角大楼文件的意义何在?

五角大楼文件表明美国政府在欺骗公众。但与此同时,我们也在帮助一些人。它比极端立场所认为的要复杂很多。

您在越南待了多久?

我从 1971 年到 1975 年留在越南,期间在日本休息过。由于担心记者产生战争疲倦,《纽约时报》不允许任何人一次停留超过两年。但我持续回到越南,一直待到 1975 年战争结束的最后一天 4 月 30 日,然后才乘坐直升机转乘海军舰艇回来。

我在越南接替了一位很有才华的女记者格洛丽亚·埃默森(Gloria Emerson)。我续租了她的公寓,越南是一个令人兴奋的地方,总有事情可做、可看,还有些你不该看但想看的东西。所以那四年里,越南是我谈论的一切。

您在战争中受伤了吗?

我在战场上被迫击炮弹片击中过,失去了近一个月的听力。有一次,我随行的部队遭遇伏击,我被落下,不得不步行三个小时才能回到安全区域。

“越南吸收了我的大脑、思想、身体和精神的所有部分。它接管了一切。”

战争经历如何改变了您?

有些记者热爱越南,完全不想离开。还有一些人则感到害怕,一言不发地离开了。我有几个朋友会在他们的办公桌上留下一条消息,上面写着“请收拾好我的东西、寄回纽约”。很难一概而论,也没有一个铁律。这与大多数发生在其他国家的常规任务很不同。

直到今天,我仍然是一个前驻越南记者的谷歌群组成员,每天还会收到几十条消息,这个群组的人总想讨论越南问题。越南吸收了我的大脑、思想、身体和精神的所有部分。它接管了一切。战争结束后,我乘坐直升机降落在一艘海军舰艇上。机长说我可以打一个电话。我打电话给我在纽约的编辑说:“我出来了,我很安全。”他回答说:“很好,因为接下来我们要把您派去香港。”

延伸阅读

天下杂志: 包德甫談「苦海餘生」

澎湃新闻:赖世和:哈佛燕京学社和哈佛

鸣谢

本期节目节选于何流和包德甫的口述史采访。该访谈文字转录和音频由皮奥睿制作,中文翻译来自九月,文稿由陈采薇编辑。

关于我们

百京饭店是一档中英文双语的口述历史节目,我们在这里讲述中国与世界之间的故事。本项目诞生于斯坦福大学胡佛研究院访问学者何流专注于收集外国“中国通”的口述历史项目,试图重现过去,以理解当下。本通讯的所有内容均为首次发布的独家内容。我们每两周更新。

得名“百京饭店”,是因为“北京饭店”在共产主义时期曾是专门用来招待外宾的酒店,是世界与中国打交道的窗口。而我们也透过这里,重新观察老外的故事和经历。歪字称为“百京”,这来自对北京侃爷的调侃。

在中文newsletter之余,我们还有英文原声播客和newsletter,感兴趣的朋友也欢迎订阅。